Mercedes-Benz

450 SLC

1973

Übersicht

Fakten & Daten

Motor

Antrieb

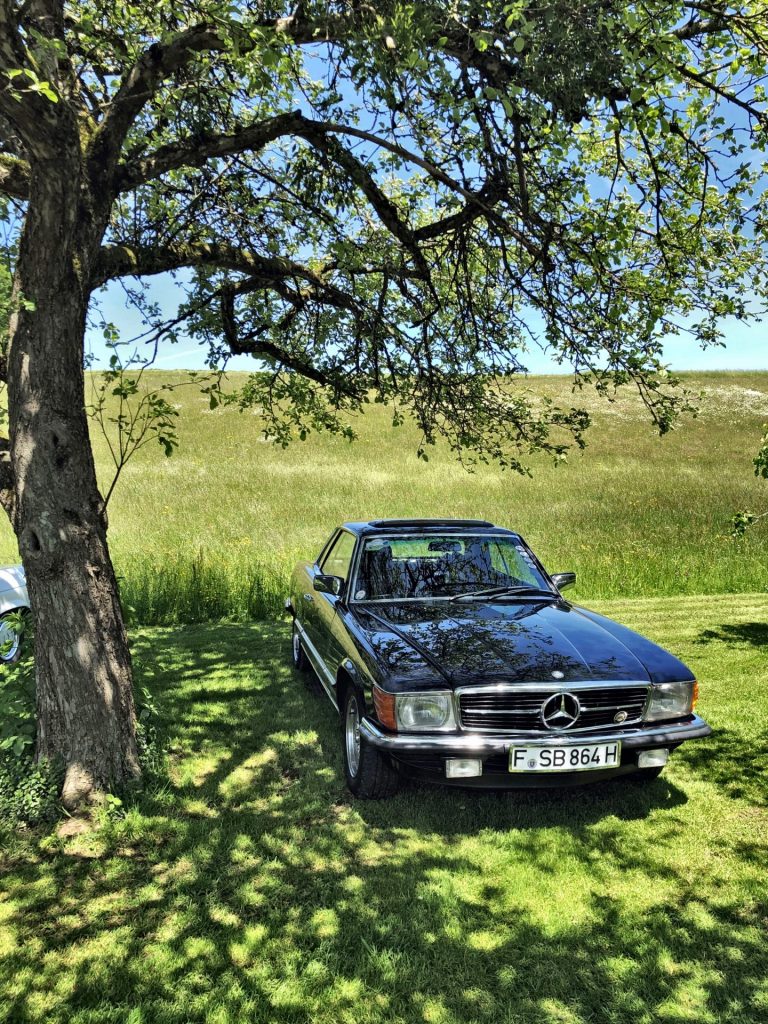

Unser SLC

Unser 450er – gesehen, verliebt, gekauft

SLCs werden heute gar nicht mehr so oft angeboten und stehen auch nicht mehr an jeder (Straßen-)Ecke. Die, die wir uns angesehen hatten, hatten ihr Leben ganz offensichtlich schon hinter sich – und wir waren bis Stuttgart gefahren. Schließlich haben wir unseren 450er hier in der Nähe von Frankfurt gefunden: Erste Baureihe aus den 70igern, blau, V8, 4,5-Liter-Maschine. Passte alles ins Beuteschema. Der 450er schaffte es also, eine gewisse Euphorie auszulösen, bei der der gesunde Menschenverstand weitgehend ausgeschaltet blieb – Sie kennen das sicher…

Die erste Ernüchterung

Und es kam, wie es kommen musste: Gesehen, verliebt, gekauft! Gut, heute weiß ich auch, dass auch unser 107er schon ziemlich fertig war. Und ja, mit dem heutigen Wissen hätten wir ihn nicht kaufen sollen (nein, sind wir an der Stelle ehrlich: Wir hätten ihn nicht kaufen dürfen), aber verliebt man sich beim Autokauf in einen Wagen, kann es schon passieren, dass einige Roststellen übersehen oder für „gar nicht so schlimm“ befunden werden. Und das Moos an den Dichtungen bekommen wir schon weg. Und warum es überhaupt da war, hat uns nicht interessiert. War vielleicht auch besser so.

Erste Reparaturen und rolling restauration

Nach einem halben Jahr bildeten sich Rostpickel am Schiebedach, rund um die Halteklammern der Frontscheibe, rund um die Plakette auf der Motorhaube und noch zwei, drei „kleinere Stellen“. Das Übliche halt. Um ihn noch ein bisschen länger zu behalten, haben wir dann mit den Ausbesserungsarbeiten begonnen. Rückblickend muss man sagen, das mit dem verliebt kaufen stellte sich als echtes Problem heraus: Der Zustand war höchstens eine schlechte 3 Minus oder positiver ausgedrückt eine gute 4 plus. Schlussendlich waren die Eingriffe am Blechkleid doch tiefer als ursprünglich angenommen und auch geplant.

Eigentlich zieht sich das bis heute durch. Irgendwas ist halt immer. Ob jetzt das Relais im Warnblinkschalter vor sich hinknackt, obwohl die Blinker nicht blinken (falsch Schalter, war ein Nach-Mopf-Schalter in einem Vor-Mopf-Auto) oder der Zeiger des Drehzahlmessers vor sich hinwackelt (war eine defekte Leitung im Motorraum) oder, oder, oder. Ja, unsere Zicke ist halt kein Neuwagen. Und nein, alles keine Gründe, sie zu verkaufen. Verfluchen darf aber sein.

Lackierung und laufende Änderungen

Im März 2011 ging es dann aufwärts, der Wagen kam vom Lackierer. Wir haben uns bei der Farbauswahl für Uni-Dunkelblau, Mercedes Farbcode 904, entschieden, denn: Schönes Design braucht keinen Metalliclack! Und auch der Gutachter war zufrieden: Bestätigter Zustand ist nun eine 2-.

Anpassungen und Optimierungen

Ich gebe gerne zu, dass ich nicht der 100%ige Originalitätsfanatiker bin: Mir muss mein Auto gefallen und Änderungen müssen zeitgemäß sein. Deshalb hat sich inzwischen unser Coupé in Sachen Optik weiterentwickelt.

- Außen: Mir gefallen die etwas größeren Außenspiegel besser als die ursprünglichen kleineren. Und die Antenne wanderte vom vorderen linken auf den hinteren Kotflügel. Die Abdeckungen der Nebellampen sind nun gelb statt weiß.

- Armaturenbrett: Unsere Diva trägt nun anstelle des komplett schwarzen Armaturenbretts Verkleidungen aus Zebranoholz. Es kamen originale Mercedes-Benz-Teile aus den 1970er Jahren zum Einsatz – mittlerweile so gut wie nicht mehr zu bekommen. Die Armaturen wurden gereinigt, die Zeiger neu mit Modellbaufarbe gestrichen und ein neues Deckglas montiert.

- Felgen: Auch die Felgen wurden zwar nicht im Design, so doch in der Marke verändert: Der C107 steht nun auf polierten 15-Zöllern von BBS, Typ 182. Diese wurden aufgearbeitet: Die Speichen sind in Mercedessilber 744 lackiert und der Rand glanzpoliert

- Innenraum: Die Vordersitze sind neu aufgearbeitet, die Rücksitzbank ist original. Wir hören nun Musik mit einem Blaupunkt Bremen – optisch aus den 1980ern, technisch auf dem neues Stand mit DAB+, Bluetooth und weiteren Goodies. Funfact: Die Signale kommen dank einem Audiosplitter über die Stabantenne ans Radio.

Auspuff: Unser Wagen hatte ab Werk zwei gerade Endrohre. Diesen ursprünglichen Look wollte ich wieder herstellen. Ist aber gar nicht so einfach zu realisieren: Einen Endtopf mit geraden Endrohren gibt’s nicht für Geld und gute Worte. Jetzt trägt Madame einen Sportendtopf. Der sieht grandios aus und klingt so herrlich nach V8.

Historie

Einführung: Die Tradition der Reisecoupés

Elegante, großzügige Reisecoupés waren seit jeher eine Spezialität von Mercedes-Benz, und ihre Premieren garantierten stets viel Aufmerksamkeit. Im Oktober 1971 war es wieder so weit: Damals sorgte der neue 350 SLC auf dem Autosalon in Paris für Staunen. Schließlich realisierte Mercedes sein großes Coupé erstmals nicht als Abwandlung der S-Modelle, sondern als Variante des sportlich gediegenen SL-Roadsters.

Kritik und Markterfolg des C107

Aber: Der Mercedes C107 musste auch in seinem Premierenjahr einiges aushalten. Tester fremdelten mit den Jalousieattrappen an den Fenstern und der Formgestalter und Visionär Colani lästerte über die seitlichen Waschbrettlinien. Allein: Die Kunden kauften das Coupé trotzdem.

Der Fokus auf Komfort statt Sportlichkeit

„Obwohl er schnell ist, beschränkt sich seine Sportlichkeit ausschließlich auf die äußere Form“, schrieb im Oktober 1971 Tester Manfred Jantke über den SLC im Fachblatt „auto, motor und sport“: „Im Übrigen dominiert der Komfort“. Das war kein Wunder, sondern erklärtes Programm. Schließlich hatten die Konstrukteure die äußere Ähnlichkeit zum sechs Monate vorher präsentierten Roadster der Baureihe 107 betont, den Radstand der Viersitzervariante aber um 36 Zentimeter verlängert – der damit sogar sieben Zentimeter länger ausfiel als der Radstand der damals noch aktuellen S-Klasse der Baureihe W108. So fanden zwei Erwachsene ausreichend Platz im Fond, zumindest für eine Fahrt ins Wochenende. Das Gepäckabteil bot mit gut 300 Litern Volumen dagegen genügend Raum für die Utensilien auch größerer Reisen.

Fahreigenschaften und Innovationen

Der lange Radstand von 2.820 Millimetern, besonders jedoch das neue Fahrwerk mit seiner hinteren Diagonal-Pendelachse, überzeugte. Laufruhe und Komfort wurden seinerzeit bewundernd gelobt: „Man ist eigentlich immer erstaunt, wie schnell man fährt“, schrieb Jantke, „noch bei Tempo 200 können sich die Insassen mit leiser Stimme unterhalten“. Wozu man anmerken muss, dass Tempo 200 im Jahr 1971 exorbitant schnell war.

Design und technische Herausforderungen

Über dem Fahrgastabteil streckt sich das flache Dach, das in eine riesige, in zwei Richtungen gewölbte, sehr schräg stehende Heckscheibe mündet, die wiederum dem Heck eine vergleichsweise große Länge diktiert und dessen Kofferraumdeckel im Gegensatz zum Roadster eine leicht konvexe Kontur aufweist.

In der Seitenansicht wird die Länge durch den größeren Radstand dokumentiert, und auch durch die Linie der Seitenscheiben, die, wie bei einem Mercedes-Benz-Coupé üblich, voll versenkbar sind, ohne störende B-Säule. Beim SLC stellte sich in dieser Frage jedoch eine Schwierigkeit: Der kurze Abstand zwischen Tür und hinterem Radlauf verlangte nach einem komplizierten und daher wahrscheinlich störanfälligen Dreh-Kipp-Versenkmechanismus, um die hinteren Seitenscheiben komplett verschwinden zu lassen.

Die markanten Sichtblenden

Der Ausweg aus diesem Dilemma waren die später stilistisch nicht unumstrittenen, aber höchst markanten, doppelt verglasten „Sichtblenden“ mit den eingebauten Lamellen, die das Seitenfenster unterteilen und so verkleinern, dass der vordere bewegliche Teil ganz versenkt werden kann.

Weitere Neuerungen

Erstmals war bei diesem Auto der serienmäßige Verbandkasten in einer speziellen Mulde unter dem Heckfenster verstaut, Vorbild für alle folgenden Mercedes-Benz-Modelle.

Heutige Perspektive

Heute ist die Sichtweise natürlich eine andere: Heute wird dem 450er verziehen, dass er über 15 Liter – und, wenn es schmeckt, auch gerne mal 20 Liter sowie auch mehr – trinkt. Und natürlich lassen wir den Vertreterkombis auf der linken Spur den Vortritt. Wir wissen, dass der SLC kein Sportwagen ist, er kleidet die Dickfelligkeit einer W116-S-Klasse bloß eleganter ein. Entsprechend wohlstandssatt walzt er über die Landstraße. Dunkles Stakkato untermalt die Beschleunigung. Untersteuernd sticht der lange Bug in Kehren und vermittelt dabei die bekannte Mercedes-Benz-Souveränität. So muss das sein!

Wissenswertes

Einleitung

Bei der Baureihe 107 unterscheidet man zwischen dem Roadster (dem R107) und dem Coupé (C107). Wir kümmern auf dieser Seite um das Coupé – wir fahren schließlich eins.

Die Baureihe 107 ist der SL mit der längsten Bauzeit. Während seiner insgesamt 18-jährigen Bauzeit wurde er im sichtbaren Bereich nur unwesentlich verändert, und er erreichte schon vor Ende seiner Laufbahn den Status eines Klassikers. Die Preise für gebrauchte C107 bewegen sich seit Jahren auf einem stabilen, inzwischen ansteigenden Niveau.

Coupés und ihre Besonderheiten

Die Coupés sind tendenziell weniger gefragt (Ausnahme: die in nur knapp 2.800 Einheiten gebauten 5-Liter-Modelle) und wurden auch stärker verschlissen als die Roadster. Hier ist es oftmals sehr schwierig, ein gutes, unverändertes Fahrzeug zu finden. Gründe hierfür sind u. a. die geringere Stückzahl sowie die schlechtere Rostvorsorge der früheren Modelljahre. Aufgrund der früheren Einstellung der Modellreihe kamen die Coupés nicht in den Genuss aller Modellpflegemaßnahmen.

Nutzung und Zustand der Fahrzeuge

Generell kann man sagen, dass viele Roadster als garagengeparkte Zweit- oder Drittwagen für schönes Wetter relativ geringe Laufleistungen haben und dementsprechend hoch gehandelt werden. Dagegen haben die Coupés häufig als Erstwagen von beruflich Fernreisenden hohe und höchste Laufleistungen. Viele SLC wurden in dritter oder fernerer Hand auch umgebaut auf Breitbereifung und Spoiler. Dies Problem teilen sie mit den Wagen der Baureihen W116 und W126.

Reparaturkosten und Unterhalt

Oftmals befinden sich viele Fahrwerkskomponenten in Reparaturstau (Räder, Achslagerungen, Lenkungskomponenten). Zusätzlich kommen je nach Einsatzzweck Rückbaukosten in den Originalzustand auf den Erwerber zu. Auch wenn der SLC teils preiswert zu kaufen ist, sollte man sich über die Unterhaltskosten keine Illusionen machen, denn es sind Oberklassefahrzeuge, die wirklich hohe Wartungskosten – da spreche ich aus eigener Erfahrung – verursachen.

Korrosionsprobleme

Rost ist der ärgste Feind des SLC. Werkseitig war es bis 1978 um Korrosionsschutz und Blechqualität nicht zum Besten bestellt. Bevorzugt befällt der Gilb die Schweller, die wegen fehlender Zusatzversteifungen dünner sind als beim SL. Gern nistet er auch in den Wagenheberaufnahmen oder knabbert rund um die Riffelbleche an den Kotflügeln, Türen und Radläufen.

Technik und Laufleistung

Hohe Kilometerstände sind grundsätzlich erst einmal kein Ausschlusskriterium: Vor allem die Graugussmotoren des 350er und 450er halten bei guter Wartung ewig. Typische Technikmängel sind Standschäden an der Einspritzanlage, zu großes Lenkspiel und Verschleiß an Buchsen und Traggelenke der Vorderachse. Wenn die Automatik zu spät oder mit hartem Ruck schaltet, helfen meist Ölwechsel und Einstellen der Bremsbänder.

Steuer und Verbrauch

Alle SLC sind inzwischen im H-Kennzeichen-Alter. Ob ein Nachrüstkat eingebaut ist oder nicht, macht somit bei der Steuer keinen Unterschied. Beim Verbrauch haben die Sechszylinder einen deutlichen Vorteil gegenüber den V8.

Der Karosseriecheck

- Hintere Schürze: Die hintere Schürze, die bis zur Stoßstange reicht, leidet oft unter hochspritzendem Wasser. Rost ist hier nicht selten.

- Vordere Kotflügel: Selbst wenn es im oberen Bereich der vorderen Kotflügel keine Anzeichen für Schäden gibt, kann sich in der Tiefe der Luftkästen Rost eingenistet haben.

- Halteklammern der Frontscheibe: Die (innen liegenden) Halteklammern der Frontscheibe rosten von innen nach außen.

- Seitenscheiben und Schweller: Die Sichtlamellen der hinteren Seitenscheiben sind aus Aluminium und im Glas eingebettet, eine Reparatur ist schwierig. Ist der Bereich um die Wagenheberaufnahmen marode, ist meist der ganze Schweller verrostet – aufwändige Schweißarbeiten sind fällig.

Der Technikcheck

- Motoren und Getriebe: Alle SLC-Motoren und Getriebe haben sich als enorm zuverlässig erwiesen. Ins Alter gekommen sein können jedoch Komponenten wie Zündkabel und Verteilerkappe.

- Kraftstoffschläuche: Die Kraftstoffschläuche des Benzinpumpenpakets werden altersbedingt gerne porös. Der Filter sollte alle 60.000 Kilometer getauscht werden.

- Radaufhängung und Bremsschläuche: Die hintere Radaufhängung bereitet selten Probleme. Tückisch, weil von außen nicht zu erkennen, sind nach innen quellende Bremsschläuche.

- Elektrik: Alle elektrischen Verbraucher müssen einwandfrei arbeiten. Wichtig: Schaut Euch die Leistungen im Motorraum an. Hier kann es hitzebedingt zu Fehlern kommen.